长篇小说 · 最高 · 2020—2022 · 日本 / 中国

Long-form fiction · Highest · 2020—2022 · Japan / China

最高 / 2022 / 小说 / 中文繁体 / 字数 9121

從「2020年不做愛」的宣言開始,敘事者兩年間在上海與日本之間奔波。小說以微信截圖式的語氣、內心獨白與自嘲串起失戀後的情感慌亂,書寫一場赴日偷桃、錯位愛意與自我審判的旅程。

Highest / 2022 / novel / Chinese (Traditional)

This autofiction grows out of a 2020 manifesto—“no sex this year”—and follows the narrator from Shanghai to rural Japan to finally meet the so-called Peppermint Girl. Chats, stray thoughts, and awkward humor document a post-breakup search for tenderness.

2020年11月30日 我通過了薄荷糖的好友申請

我:“做愛?”

她:“對,我在日本。”

我:“好,那我給你備註,日本做愛。”

她:“拉勾”

我:“我現在在上海,要是去日本玩可以住你家嗎?”

她:“到時候如果我有住的地方的時候,歡迎你來。”

2020年11月的時候,因為在野餐上發的文章,“2020年不做愛了”——尋求2021年可以一起做愛的人。她是當時全世界加我微信來做愛的300人中,其中一員,這是我們當時的對白,之後就再也沒有聊過天。

很多人的生命中都會有一段膽大包天的日子,有些人在小時候膽子大,有些人長大了才膽子小,現在來看23歲是我膽最大的時候,我不知道那時候的我會怎麼看現在的自己。

現在是2022年6月7日。兩年過去了,我來了日本,見她。

在群馬縣秋明山的山頂,我們兩在沒有路燈,人也很少的路段,散步。已經在山上散了兩個小時,除了聊天,我心底其實一直在想肢體接觸她,拉手或者擁抱都可以,卻自己又被我喜歡她嗎?這個情緒一遲疑,我總是在想,她可能不是我喜歡的那樣子的人,我自己很清晰的知道,我喜歡的是那些特質的人,我喜歡處女座的,她是雙魚座,我喜歡成績好的,她一般般吧,我喜歡白皮膚的,她是比較黑,我喜歡溫柔的,她感覺也不算溫柔。總而言之,就是她在我心底,好像是一個普通的女孩兒。

話說回來,熟悉我的人都知道,我一直最喜歡的就是普通女孩的感覺,他們總說我喜歡良家婦女,我就diss他們,我喜歡的是赤木晴子那樣的鄰家少女,才不是良家婦女,但他們根本就不知道我所謂的普通是什麼,那種被我喜歡的普通,一定是具有只有我才能發現的特質,而那個特質是被大眾不看重,而我非常看重的一種特質,比如說,誠實。比如說,英語好,又或者說,知道世界第二高的山峰叫什麼名字。

我會因為喜歡某個普通人身上獨特的特質,讓那個普通人發覺到,自己其實真的會區別於所有普通人,自己只是像一個普通人一樣隱藏於普通人之中,自己早就區別了這些普通的普通人,自己是普通之王。而我,我因為這個獨有的特質去愛這個人,讓這個人強烈的感受到自己的不同。因為我,這個人感受到了自己強烈的不同,我不得不就這樣變成了這個人生命中最重要的神。這段話,我很認真,沒有開玩笑。

但,我還沒有發覺她身上我很喜歡的特質。我們只能是繼續走路,聊天,大部分時候,我說的比較多,她聽聽而已。

當我沒有發現我非常喜歡她的某一個特質,並且她也並沒有表露出多喜歡我,我感受到的是,可能她只是陪我玩一下而已吧,或者我自己也是玩玩?但是,在當時,我還是會想和她玩的,蠻想的。因為我失戀之後的這一年中,我已經太久沒有萌生過一點兒愛意了,我是需要感受到一些愛意的。所以,走路就走路,至少手肘碰到手肘的時候,我會感覺到我喜歡那0.01秒的時間。

我們漫無目的的走,遇到了一片片的桃樹林,我和她分享了,我作為糾結之王的經歷。

以前,我開車回家的路上會遇到一個水果店,會看到不同的水果,有一次我看到桃子才一塊錢一個,我就特別想偷一個,我感覺偷一個吃肯定會香一點,最多就是被發現,然後賠他一塊錢。但是因為怕被發現,我就不敢,最後我就沒有偷那個桃子。後來的日子裡,我心底常常想起的一個疑問,我為什麼當時沒有去偷那個桃子?隔了很久的時間我才想通,有些問題本來就不需要答案,需要的是和解。我的和解方式是:我認為我不是偷桃子的人。我自己心底的人物設定,我不是這樣的,所以,我會被這個設定綁架。

我和她說完我一直想偷桃的這個事情之後。她建議我們一起偷一個桃吧,她覺得這根本沒人知道,完全不用怕的。有了她做伴,我也就很想試試偷桃了,畢竟人設也是可以升級的,尤其是現在正在野山區,偷一個桃,大半夜,真的是沒有任何人會看到我偷這個桃啊,除了老天。

可我還是遲疑了一會兒,還是算了,我不敢,我怕萬一偷了,我會被老天詛咒,會倒霉,我對於一些特定的事,總是怕這怕那的,慫的要死。她呢,她覺得她不怕,她要做一個表率,她決定偷兩個桃子。而且她會認真強調,是偷兩個,我一個,她一個。

要偷就去偷吧,我們沿著一條黑黑的小路,直直的走了下去,下山的小路,很窄,不能兩個人平行走,只能一前一後,她膽子比較大,我和她說,我手機手電筒壞掉了,讓她打著手電筒走前面。她沒有開手電筒,直接走在了前面,她說,月光比較亮,不怕的。

沿著桃林小路,我們就走進了桃林中,我想到一部動漫,螢火蟲之墓,就是這樣子,妹妹帶著哥哥去偷西瓜被抓到, 最後結局他們都好慘。

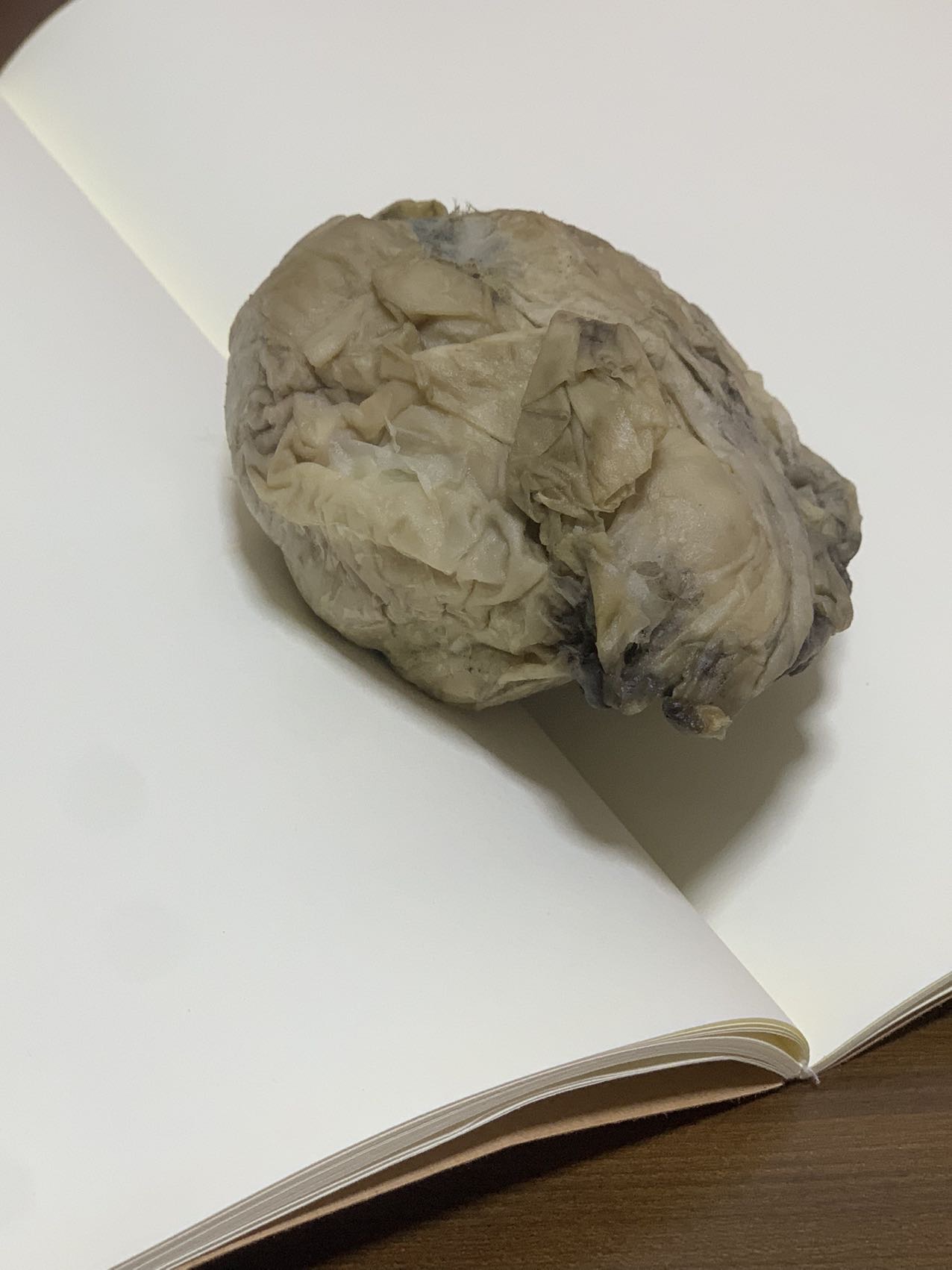

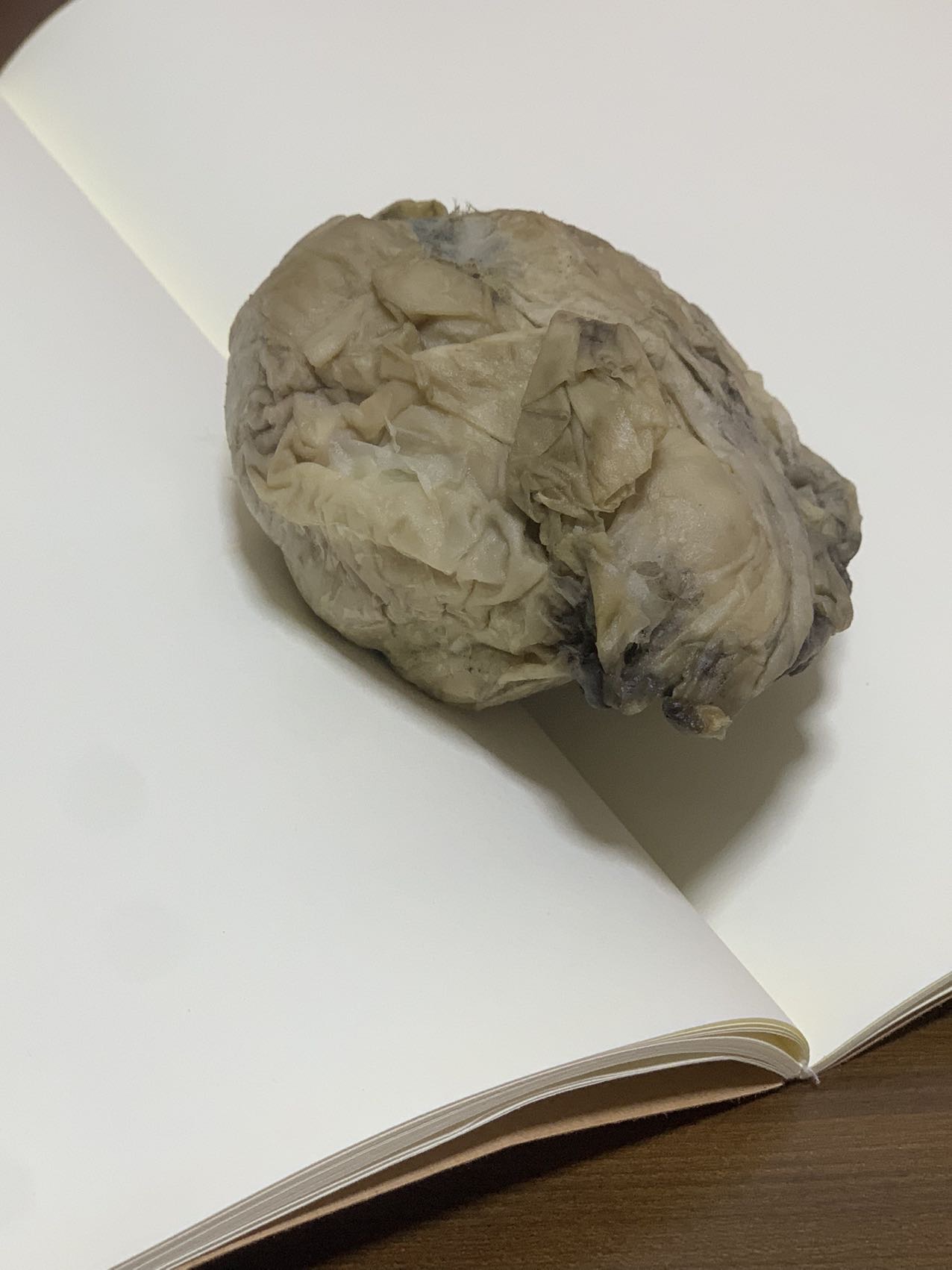

一路上我們慢慢的走進去,看到路邊的桃林,一個個的桃被白紙包裹著,看不出來大小,以及是否成熟,她就一個一個的去摸那些桃子,左摸一下,這個有點小,右摸一下,這個好硬,還沒熟,然後又換一顆,繼續摸,哈哈,我覺得她還挺搞笑的,然後她還問我,為什麼不摸,這麼膽小,怕什麼,摸一下,沒事的。然後,我就去象徵性的碰了一下,我他媽感覺居然會心跳加速,迅速把手收回。我的反應震驚到了我自己,我心想,難道是我太久沒摸過胸了嗎?緊張啥?這是桃啊!太白癡了。

收回了我觸摸的手,我看著她,又緊張又搞笑。

那一瞬間,感覺,我們純情的好像是在初中時期的兄妹。

因為桃林的這個角落,桃子的成熟度不夠,我們只好往桃林更深處走去。一路上,我們又看到了,種桃樹的果農為了澆灌桃樹而修建的蓄水池,我感覺在月光下,隨著山野之中的蟲鳴鳥叫以及蓄水池的滴水聲,這些隔著幾百米就能遇到的蓄水池,總有一個裡面會跳出來鱷魚。我對她說,感覺這裡面可能有鱷魚,她說,她感覺到的是,可能有女鬼!(想用這麼低級的語言嚇我?我才不怕!)

其實,我太怕鬼了,我趕快大聲哈哈哈哈一會兒,讓自己不要害怕。我們一起哈哈哈,然後便跑著向前,突然就遇到了比較大的桃子,她飛快就摘下了兩個,送了一個給我。她給我桃的時候,我們手和手終於碰上了,0.1秒,這0.1秒是開心的。哈哈,我曾經查過好久,怎麼和異性肢體接觸,其中就有類似於,我給妳看一下手相,或者,我們比一下誰的手大,或者掰手腕之類的。我查過這些,但是從來沒有用過,我覺得好不自然。我也不會趁著黑暗之中,以開玩笑製造恐懼而去牽對方的手,我和她似乎都不是這樣子的人。

她和我偷了桃,我們便找到了桃林的另一個出口,走出桃林,來到桃林邊另一條不寬的公路。我們在路邊的防護帶山坐著,有一搭沒一搭的聊天。

我和她說,我雖然沒有去偷桃,但是,如果我們是一個團隊,我肯定也是從犯,所以還是休息休息壓壓驚。她覺得沒什麼啦,肯定不會被發現的。

我不是她這樣想的,我挺迷信的,我覺得人在做,天在看。所以好多壞事不敢自己做,但我還挺可惡的,明明自己有做壞事的想法(偷桃),但是我自己不偷,還分享到了她偷的成果。這樣的心態在生活中我也有,比如說,我覺得不能殺生什麼的,但是看到朋友們把蚊子拍死什麼的,我還是覺得會謝謝他們,這樣蚊子就不會咬我了。以前自己一個人在家的時候,看到蟑螂,我又不想殺生,又抓不到蟑螂,我就會用一次性杯子把蟑螂蓋住,然後過幾天蟑螂就餓死了,我不但不覺得我在殺生,反而我會告訴我自己,是它自己餓死的。我不愛承擔殺謬一隻蟑螂的責任,有時候大部分人會覺得,偽善比惡更討厭,所以我只好承認我可惡好了,我真的不殺生,我不是偽善,我這樣對自己講。

把偷好的桃子放到車裏,其實已經凌晨12點了,然後我和她就一路上開車下山了,我們沒有誰主動提出要在秋明山過夜,儘管我們都知道第二天日出肯定會很美,但真的第一次見面就可以一起開房嗎?她是一個比較膽子大的人,她都並沒有說出這樣的話,她只是會要我超車,快一點,衝就完事了。我其實也是一個很喜歡衝的人,但有人在我邊上的時候,我開車會開的慢很多,對於我身旁的人,我總是要保證安全第一,安全和舒服才是最重要的,我只有自己一個人開車的時候才會橫衝直撞,我只想對我自己負責,也只能對自己負責。其他人出了任何事情,我都負責不起,你知道的,我連殺謬一隻蟑螂的責任都不想承擔。

開車帶她下山,把她送回東京新宿,我把車停在她家樓下,我挺渴的,我也沒有說去她家喝水,這太油膩了,我本來就不愛喝水,我只喝可樂,看到她家樓下剛好有麥當勞,好久沒喝過機打可樂了,我告訴她麥當勞的機打可樂是最好喝的,因為氣最足。她說陪我去買可樂,我們買了可樂,又散著步到了她家樓下。站在她家樓下,我看了時間,剛好差不多凌晨1點,我還完全沒有睡意,甚至是我一天中精神最好的時候,而她可能有些困了。我們可能就要和這一天說再見了。

和女孩站在樓下,這一幕,好像是每個人的青春期都要無限重複的畫面,各種類型的對白都有可能出現,基本上都是關鍵對話。而就在當時,我腦袋斷路了,我問出了我們見面以來最尷尬的問題。

我能去你家參觀嗎。我說。

她說,別了吧,不太方便,沒有收拾乾淨,等這兩天,她收拾乾淨了再邀請我去作客好嗎?

我沒想到她會拒絕。也不是說沒想到,我就是沒有想過,她拒絕的話,我應該怎麼回答。比如說,現在再次回答這個問題,也許我可以很大方的說,沒事的,我們上去一起收拾也行。或者,很大方的說,那就明晚去你家吃你做的飯,再一起玩好啦。

我沒有想到她這樣子拒絕,我當時,只好傻呼呼的假裝大方的答應,然後說,那好吧,沒事的,那我先回家了,晚安喔。於是便自己一個人回了家。

回家之後,講心裡話,有點失落。

這種有點失落,真的不是說,今天不開心,或者不高興。只是有點失落,只是有一點點而已,而往往這種一點點的失落感,可以無限放大,放大成一輩子最失落的感覺。想到了這種失落,有些失眠,睡不著,我甚至是等到了第二天的上午才開始睡覺,睡醒之後,我還是在想這件事,為什麼我們連擁抱都沒有啊。

第二天,睡醒之後,已經是下午的三點了,腦袋裡昨天的事情就像幻燈片一樣,無限回放,有時候人就是這樣,回憶會把很多情緒無限放大,沒發生的事情會放大悲傷,發生的事情,以後回憶起來會是記憶深刻。

我躺在床上,點開了她的微信朋友圈開始翻,她的朋友圈也給我一種普通女孩的感覺,簡簡單單的發一些自己的照片,偶爾發一下自己喜歡的歌。儘管她是學漢語言文學專業的,但是純文字的東西,她發的很少。

從昨天晚上我們告別,到現在已經過去了十幾個小時,她應該也睡醒了,但是並沒有發消息給我,我也不想特別想發消息給她。我的心情常常是這樣,有時候我想聯繫一個人,我會經常想聯繫一個人,但是我總是不會去主動聯繫她。或者是怕打擾,或者是出於那毫無意義的自尊心(ps為什麼總是我找你,這種小學雞的心態吧)。我沒有聯繫她。

在聯繫與不聯繫之間,還有一種微妙的聯繫,就是微信拍一拍。就是你不知道說什麼,或者做什麼的時候,你可以用微信拍一拍,拍一下對方。通常會可能得到對方有三種反應,1.對方主動打字和你說話。2.對方也不說話拍一拍你。3.對方無視了這條訊息。

我拍了拍她。

她立即問我在幹什麼,我說沒幹什麼,她說,來找她玩嗎,我說,好。

我洗了個澡,迅速去找她了。

她住在她閨蜜家,是在東京上野的老城區,老居民樓,在七樓,是樓梯房,我提了一些零食和飲料去找她,這個樓梯一步一步上去,我的汗就出來了,唉,澡是白洗了。不過,見到她的時候,感覺也沒事,值得。(這個“值得”是什麼心理活動?我喜歡她嗎?我覺得不是喜歡吧,反正說不清,大概也許可能就是說...感覺是因為見她,所以爬這個樓梯才不會那麼累的心情吧。)

她家的空調冷氣很足,看到我熱的冒汗,她說出了普通女生會說出的話,生命在於運動。我放眼望去,她和她的閨蜜,還有她的狗,都在家。

她的家是這樣的,進門處有一個私人天台,作為露台,面積不小。打開門第一個房間,是客廳和廚房一體的,面積不大,陳列了一些廚房用品和冰箱什麼的,還有一些衣物堆在一塊兒,整個房子內是木板的結構。除了客廳,進去之後就是臥室和衛生間,也都是木質牆面,有一種小木屋的感覺。她們都待在臥室,於是就讓我坐在臥室床邊的凳子上,她和她的閨蜜趴在床上聊天。這是一個有氛圍感的家,她們放著雷鬼樂,家裏貼著一些風格迥異的海報。

我在臥室床邊的椅子落坐,她們兩個各自趴在床上,她上半身穿的是一件灰色的背心,能看出身材很瘦,有胸,下半身是一條灰色的短裙,很短,整體著裝,看上去談不上辣妹,但是也是有點性感的,尤其是又瘦又直的腿,並且她不白,有點黑,看起很健康,蠻好的。她閨蜜比她還黑一點,也穿的比較少,是一件緊身衣和熱褲,和她一樣的長頭髮,黑髮。我腦袋中第一個反應是,她們兩好像是情侶?同性戀?不會她兩剛剛正在擁吻吧?但是,我也沒多問,就不想去多想了,畢竟再繼續想下去,我肯定是要多(嘴)問的了。

由於我很久沒有和女孩呆在同一個臥室了,我在腦中正在適應這個環境,她閨蜜便開始給我拿出了各種零食,飲料雪糕之類的,我就左手摸她家的狗頭右手吃她給的雪糕。

她和我介紹,她的閨蜜叫昭,成都人。她的狗叫Hero。

我告訴她的閨蜜,我叫最高,英文名的話是,Highest four ponit two。我們就這樣有一搭沒一搭的聊天,大概就是,她目前是待業女大學生,她閨蜜昭在做瑜伽師,我們就跟著這些常規的話題平平常常的聊天。就這樣,等了大概半個小時,昭就要去給學生上瑜珈課了。就留下了我和她兩個人在房間。

我和她兩個人在臥室,這個心理體驗,如果你是泡妞老手,天天泡妞可能沒有什麼感覺,而對於我來說,比較大半年沒有和女孩約過會了,我覺得真的還是有點心跳的,不過我覺得也還好,問題不大,能扛得住!直到她忽然說,她想看恐怖片 。她說新出了一個恐怖片,《咒》,問我要不要看,我說,我比較怕看恐怖片。她說不怕的。我繼續說,如果你想看,我也可以一起。她說,不怕不怕,一起看吧。

我就答應和她一起看恐怖片了。

當我現在再重新寫這件事的時候,我會忽然想到,如果這是我前任Debbie,我說我不敢看鬼片的時候,她可能會說,那你想看什麼片,我可以陪你一起看。如果看恐怖片害怕的話,我們就不看恐怖的。Debbie做人的風格就是這樣子,比較喜歡考慮到別人的感受。

而在當時,我並沒有想Debbie,我想的是,如果看恐怖片,我們害怕的話,是不是有可能會彌補昨天在山上肢體接觸這一欄目的空白?感到恐怖的時候可不可以拉對方的手呢!?

她動作很迅速,馬上就把恐怖片的資源微信上發給了我,我們一起開始看了。恐怖片真的是很恐怖,恐怖到,我不想在覆述裡面的情節,想到就容易害怕,就不想。我後面基本上是遮住眼睛看完的。點開恐怖片,我們把手機放在了床上,我問她,我躺床上?她說好啊。她和我一起趴在床上,身體正面壓在床上,屁股對著天花板,頭抬著,我們就開始看片。寫下這句話的時候,我不得不說,是男性的動物性使然,還是因為什麼?我總是在反覆說,我們還是沒有肢體接觸或者什麼身體鏈接,好像,我真的很想做的事,只有身體接觸?比如拉個手,比如抱一會兒,比如接吻。難道我是太久沒做了?

恐怖片開始放了,無論是音效,畫面,還有故事情節,我都覺得很恐怖,我隨時注意著,窗外,背後,任何的風吹草動,我都狠狠的關注著。但無論電影多恐怖,我感覺,她都很鎮定,才不會像可愛小孩一樣拉住我手,我只能強行鎮定,慢慢等待時間過去。雖然我不喜歡看恐怖片,但是,我想和她待在一起。

看完恐怖片的時候其實已經晚上凌晨1點了,(期間她閨蜜回家,我們又一起吃了飯),她和她閨蜜就先後去洗澡了,可能洗完澡也比較清醒,她們也還沒有睡意,我呢,我本來其實該回家了,但是看完恐怖片,感覺神經很緊張,應該休息一下才能出門,而且這個樓梯有七層,晚上看完恐怖片下這麼多樓梯,真的蠻恐怖的。我還沒想好怎麼離開。她忽然問我,最高,你要不要也洗個澡。我說,不要。

我其實沒想太多,就只是下意識的說了不要,但是,我說完不要之後,才意識到,所以她的意思是我今天是可以在這兒睡嗎?當然,我只是在心底想像,我並沒有問出這麼呆的問題,但看她們隨意的感覺,應該同意我可以在這兒睡。畢竟東京住酒店還挺貴的。哇,我願意。我在心底回答道。

她們會是怎麼想我呢?會不會覺得,我怎麼這麼晚了還不說回家?我不管了,就先呆著吧。但是!她們剛剛洗完澡,都清醒的很,我也是清醒的,我們該做什麼呢。

她說要不然來鬥地主吧,我說好啊。

然後,她拿出了撲克牌,我們就開始來鬥地主了。真的,我從來沒想過,會在一個少女的房間,和她以及她閨蜜鬥地主 。

鬥地主,我倒是可以反客為主了,我鬥地主技術是有專門訓練過的,我的老師是JJ掘開,他很有名的。我心想她們怎麼打的過我。我問輸了怎麼懲罰,她說,我們玩鬥地主輸了打耳光。昭拒絕了她,不想打耳光,說只能接受抽皮條(贏的一方將食中二指並到一起,朝著輸的一方的小臂狠狠抽下去。),我說可以,然後,我們就鬥起了地主了。

我無論是做地主,還是做農民,只要我在哪一方,勝利就會導向哪一方。我是一個有遊戲精神的人,絕不會因為我是男的,她們是女的,我就會手軟,我只要贏了,我就一定要用力打她們。而且,有些人會因為喜歡誰,就對手下手輕一點,我恰恰相反,我會更用力,我會用手狠狠抽她。

鬥地主,我把她們手都抽紅了,左右手都有我用力打腫起來的感覺,這時候已經凌晨4點多了,她們的確是睏了,她們說想睡覺了,我說,那就睡吧。

她閨蜜昭在左邊靠窗戶邊躺下,她睡中間,躺在昭旁邊,我洗漱之後去把燈關了,很自然的躺在了最外邊,她的邊上,好像因為剛剛的打鬥(鬥地主),大家都好像停留在止戰之殤,很自然的就躺下了,因為不說話,不一會兒,昭就睡著了,還打起了呼嚕。大部分打呼嚕都挺煩人的,但今天我發現和打呼嚕的人一起睡覺,還有一個好處,就是聽到了她的呼嚕,就代表她已經睡著了。

沒想到昭這麼快就能睡著了。可能是因為昭睡在左邊,中間是她,我在最右邊,反正無論如何,昭都不會碰到我,我也不會碰到她,安全。

而我現在一點睡意也沒有,我邊上躺著的可是女孩的啊,怎麼辦?!我有時候為了讓自己快點擁有睡意,我會自己看書。於是我打開了電子書,我要讀我最近讀的勵志靈修書《與神對話》,一邊讀還一邊做筆記,我標記上了這一段話,“除了正在發生的事情,神不需要其他任何事情發生。除了正在發生的事情,生活不需要其他任何事情發生。除了正在發生的事情,宇宙不需要其他任何事情發生。這是事物的本質。事物的本質就是這樣,而不是你想象的那樣。”書上說的,只是書上說的,現實情況就是,我現在就是很想擁抱下她,但是我做不到啊。

我怎麼可能趁著對方睡著的時候,去擁抱她?我根本睡不著。我平躺著,繼續看書,我能用眼睛的余光看到,她也是平躺的,她的閨蜜用背朝著我們,她閨蜜呼嚕還在繼續,而她也沒有明顯睡著的跡象,也許沒睡著,我不知道。

我想,我再看一個小時書,應該她就睡著了,我繼續看書,看到喜歡的,我就會標記,我在書上標記“這個星球數百年來的行為模式是這樣的:別放縱你們的情感。假如你們感到悲哀,要征服它;假如你們感到憤怒,要平息它;假如你們感到羨慕,要為之而羞愧;假如你們感到害怕,要超越它;假如你們感到愛,要控制它、限制它、忍住它、逃離它,反正你們要想盡辦法,千萬別在此時此地完整地表達它。”實際上,我們自己一直在囚禁我們的神聖自我。

我一邊看書,感覺她在我旁邊已經睡著了,我關掉了手機,我也準備睡覺吧,不想看書了。我要改變一下看書的時候的睡姿,我前面看書時總是在平躺,並且不太好意思靠近她,甚至為了讓她兩個睡的位置寬一點,我時不時要把我的右腿搭拉在床的外邊。我緩慢輕身的改變我的睡姿,我想湊近她一點兒,我的手臂碰到了她的手臂。她沒有反應。

我決定,我要閉著眼睛,轉過身去面朝著她。

(為什麼是閉著眼睛轉身朝著她?因為我也不確定她是否睡著啊!萬一我睜著眼睛轉過去,發現她也是睜著眼睛的,怎麼辦啊?多尷尬啊。我可沒辦法做到,在這種時候,四目相對,然後像偶像劇一樣去吻對方啊!這時候四目相對,我可能只會尷尬到頭皮發麻。)所以,我閉著眼睛慢慢的轉過去,我朝著她這個方位,閉著眼睛。我毫無睡意,我只是閉著眼睛,等待。眼睛閉著,耳朵聽力的功能就會放大。我可以聽著她的呼吸節奏,雖然她閨蜜呼嚕聲比世界一切聲音都大,但是,我離她更近,我可以很細節的聽著她的呼吸節奏,一呼一吸,一吸就一呼。我偷偷的跟著她的節奏一起呼吸了一會兒,有點像我高中的時候每天跑步,我常常會偷偷找個人的步伐跟著跑,有時候微妙的靠近一點點,就會感覺到不同。

我偷偷靠近她一點點,她突然動了一下,感覺她更靠近我這邊了,我甚至感受到她呼吸的風撲面到了我的臉上,我心想,我的天吶,我和她靠的好近。可是我什麼也不能做啊,我發呆,發呆了好一會兒,我都不知道時間過去了多久,我忍不住了,我微微的睜開我的右眼,還沒來得急看清楚她,我只能感覺到她的眼睛應該沒有睜開,我又閉上眼,我們真的靠的很近,大概臉和臉的距離只隔著一個蘋果,我閉上眼,感受她。我們只是這樣。

我很想抱她的,但是,我沒有。這樣子閉著眼睛面對面,時間久了,沒有睡著的人容易有壓力,只有擁抱可以緩解壓力,我沒有擁抱。我只好又轉身平躺,轉過身,我緩緩睜開眼,家裏是黑的,外面的天色已經開始微亮,我又用餘光看了看她。

我覺得講道理她應該要睡著了才對,但是,我也不確定,因為她不打呼嚕,萬一她和我一樣只是在閉目養神呢?我又閉上了眼睛。她忽然轉了一下身,原本她的身體是側躺朝著我的,突然,她又平躺朝著天花板,她用她的一條腿忽然搭到了我的腿邊,啊!她靠近我!我,我該怎麼辦呢,我一動不動的,我又發呆了很久,閉著眼睛,突然,我沒有考慮,直接用我的小腿睡在了她的小腿上。這是我和她靠的最近的時刻。我們大概這樣子了60秒,我決定還是正常睡覺吧。

我把腿挪開,平躺,等待睡著。

跟隨著她的呼吸聲,我也一呼一吸,我想,會不會其實所有人這輩子都只是在做一件事,那就是,等待睡著。

直到天都亮了,我也沒有睡著,而我已經在心底我決定,我們什麼也不要發生好了,只是一場邂逅。

天亮之後不久,她的閨蜜就睡醒了,她閨蜜睡醒的方式(上廁所)和睡著的方式(打呼嚕)一樣明顯,她的閨蜜直接去上個廁所,我為了避免一切尷尬,繼續閉著我的眼睛,平躺著一動不動,再過了一會兒,她也醒了,也是去上廁所。她們都睡醒了,時不時很小聲的講幾句話,我再裝睡就不禮貌了。(也可以把裝睡換成閉目養神,裝睡感覺像在欺詐),我還是不要睡了,我緩緩的睜開眼睛,我看見她們一副睡眼朦朧,橫七豎八的躺在了我的眼前,我感覺我等了一晚上,沒有等到擁抱,也沒有等到睡著,什麼都沒有等到,只是在等待時間過去。她問我,你醒啦?我輕聲說,是啊。

外面的光亮剛剛好,我也換了個睡姿,她的頭靠在了我的頭旁邊,幾絲頭髮撫過我的臉頰,她的雙腿架在閨蜜的腿上,外面陽光照耀到房間,空調的溫度讓我有一種冬天的錯覺,我們像一些從來還沒有做過愛的青少年一樣,躺在床上,等待時間流逝。當我決定,只是一場邂逅之後,我心底所有成年人腦袋中動物性的鬥爭都沒有了,我決定,就這樣吧,也挺好。

Full English translation forthcoming. For reading copies or rights queries, please email zhangzhaohao994@gmail.com.